工具、审美与人文

《大学语文》课程

《大学语文》课程是当代高校开设的一门素质教育课程,是一门重要的公共基础课程。它在培养学生的独立观察能力、思维能力、创造能力、审美能力、表达能力方面具有独特的作用。

一、课程教学团队

二、课程设计

通过本课程的学习,培养学生在语言、文字方面的能力,进而提高其文学鉴赏与文学审美水平,提高其人文素养。

1.素质目标

(1)了解文化的多样性和丰富性,继承中华民族优秀传统文化,培养高尚的思想品质和道德情操,提升人文素养。

(2)学会独立思考,培养创新意识,提升思辨能力和逻辑判断能力。

2.知识目标

(1)了解文学鉴赏的基本原理,掌握阅读、分析和欣赏文学作品的基本方法。

(2)掌握一定的文学基本知识,特别是诗歌、散文、戏剧、小说四种主要文体的特点和发展概况。

3.能力目标

(1)在中学语文学习的基础上,进一步提高学生正确阅读、理解和运用语言文字的能力。

(2)能够熟练运用语文基础知识进行日常公文的写作。

(3)能够流畅地用语言进行日常的交流和工作。

(4)能够将语文知识和本专业课程相结合进行创造性的学习。

三、课程定位及考核

该课程是我校一门公共必修课,具有审美性、人文性、工具性的特点,凝聚着深厚的人文精神和科学精神,蕴藏着丰富的政治、社会、历史、自然等各种形象化的具体感性的知识。通过教学,提高大学生的语文水平(阅读、写作、赏析),提升其人文精神、科学精神、审美能力和鉴赏能力,拓宽其观察世界的视野、挖掘其认识世界的深度。

通过主题演讲、命题写作、综合语文知识考核等对学生进行该课程的综合考核。既能反映学生真实水平,又能调动学生学习积极性。

四、课程实施

(1)采用课前预习,课上答疑,重点讲解,课外阅读背诵的系统学习法。

(2)精讲与指导泛读相结合。

(3)“第一课堂”和“第二课堂”相结合,“课本阅读”与“拓展阅读”相结合。

(4)专业技能与知识模块相结合。针对不同专业的重点选取不同的教学内容。

五、学生成果展示

指导学生参加福建省第二届经典诵写讲大赛

学生参加学校经典诵读比赛获奖

学生参加学校主题演讲比赛

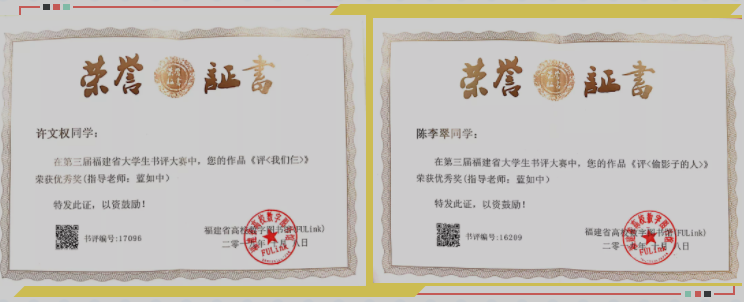

指导学生参加福建省大学生书评大赛获奖

六、教师个人发展

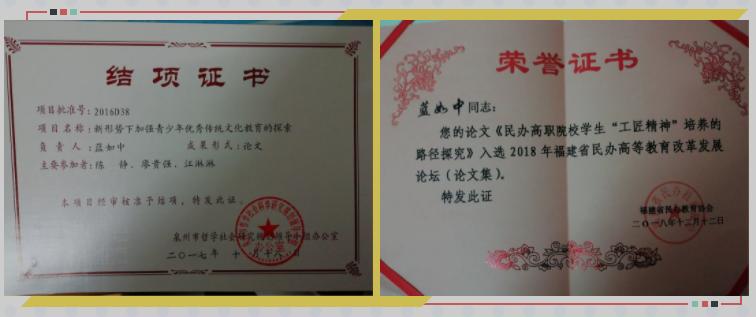

1.负责2016年泉州市社会科学规划项目《新形势下加强青少年优秀传统文化教育的探索》(已结项)。

2.负责福建省教育科学“十三五”规划2017年度海峡两岸职业教育专项研究课题《高职院校技能型人才“工匠精神”培养的路径探究》(已结项)。

3.负责泉州市教育科学“十三五”规划(第二批)研究课题《高职学生职业技能与职业精神融合路径研究》。

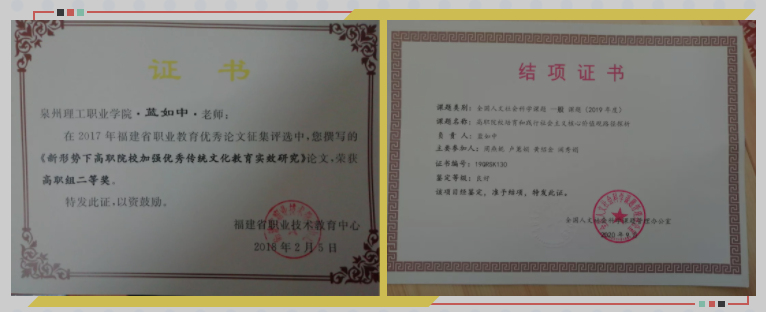

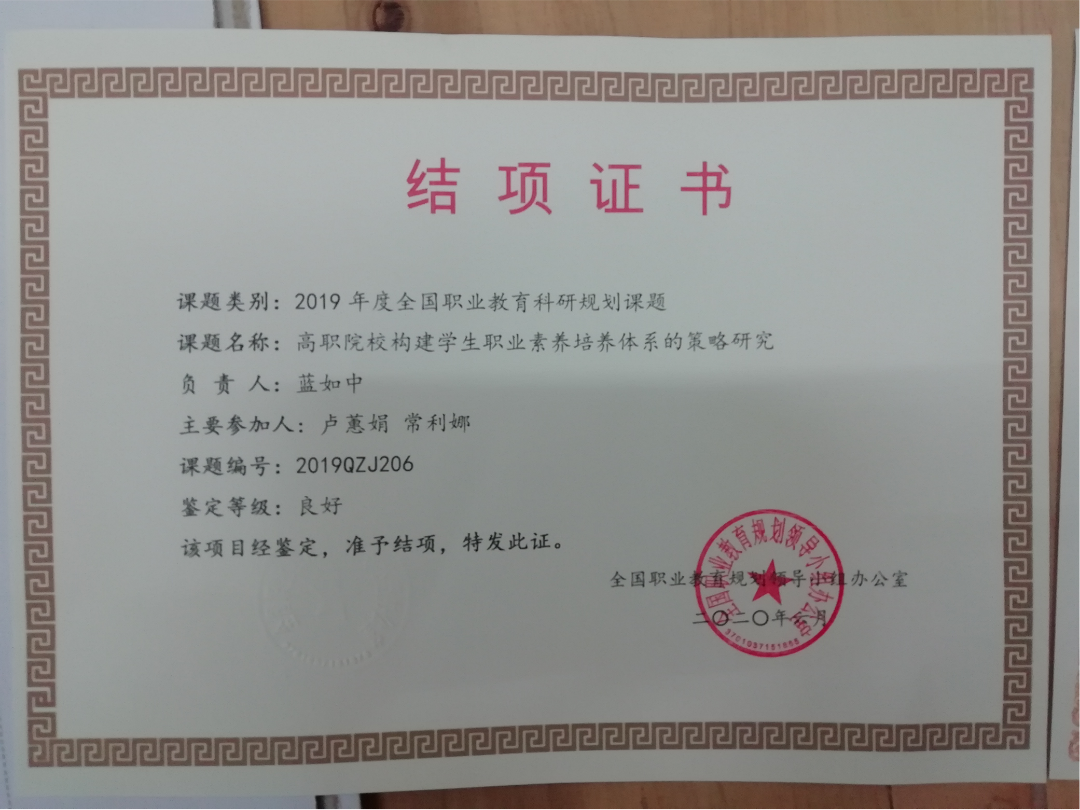

4.负责2019年度全国职业教育科研规划课题,《高职院校构建学生职业素养培养体系的策略研究》,已结项。

5.负责2019年全国人文社会科学课题,《高职院校培育和践行社会主义核心价值观路径探析》,已结项。

6.福建省职业技术教育学会2021年度课题——《高职院校落实立德树人根本任务的机制研究与实践》获得立项。

7.获得2017年福建省职业教育优秀论文高职组二等奖。

8.荣获2018年福建省职业教育优秀论文高职组三等奖。

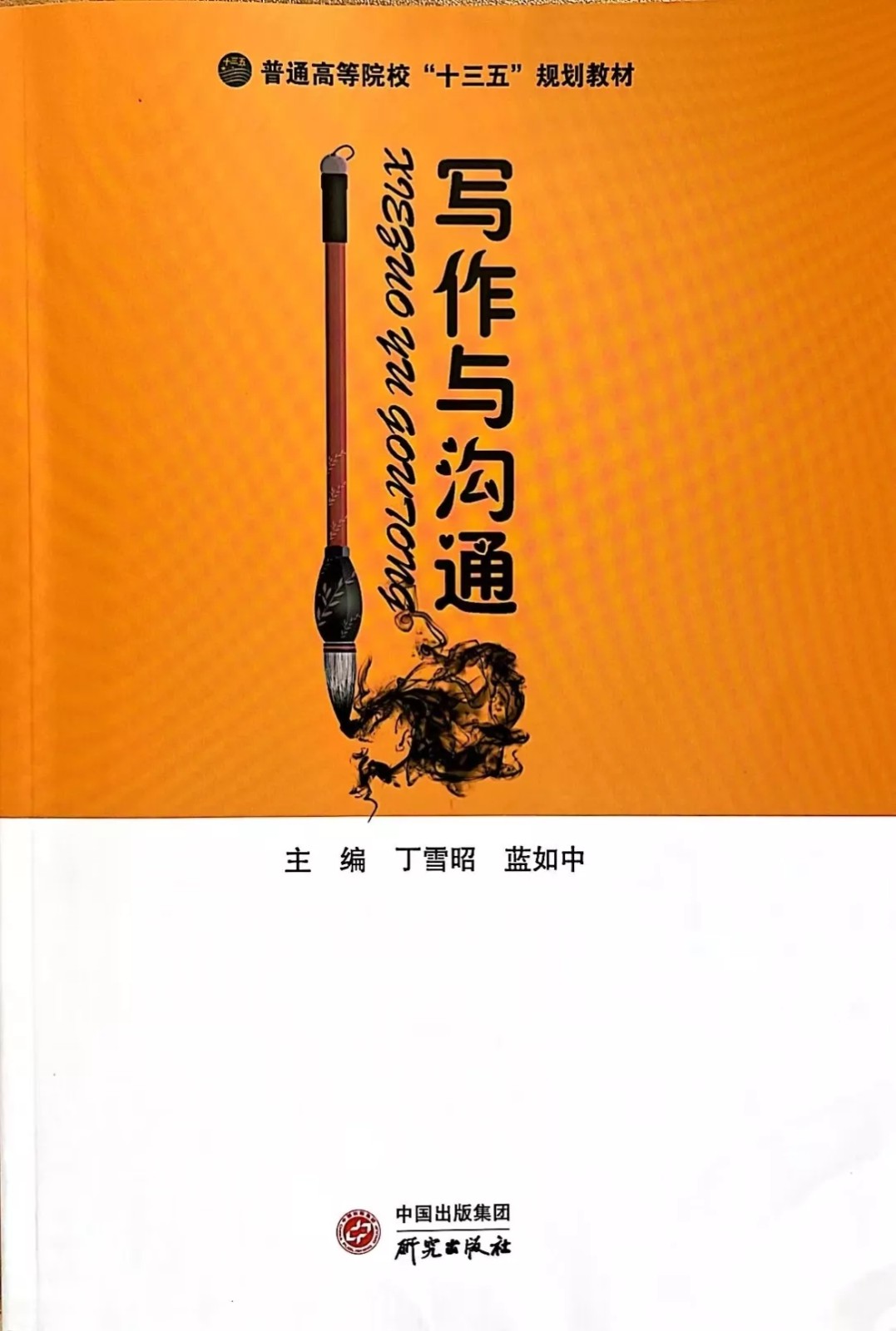

9.主编《写作与沟通》(研究出版社)教材。

七、教学特色

课堂教学与校园文化、社会实践相结合。通过诵读比赛、演讲比赛、诗歌创作、书评大赛、应用文写作大赛等,让学生逐渐融入到文学的氛围中来,提升学校文化品位。

①“知人论世”与文化自信的培育

本课程以经典文学作品为选材内容,从诸子百家到建安风骨,从唐宋诗词到明清小说,以及近现代经典作品,通过对“知人论世”的时代性分析与民族精神的提炼,明确中华民族协和万邦、天下大同的丰富思想,以及开放包容、兼收并蓄的深厚传统,引领学生从文化自觉到文化自信,直至文化自强,让学生逐步增强身为华夏子孙的生命厚度,领悟身为中华女儿的时代使命。

②显性文本与隐性德育的对接

本课程将富有时代意义的中国故事、中国精神融入教学中,在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下,让经典文学作品中的生命力在社会主义核心价值观的引领下焕发出新的力量。将思想性、科学性、趣味性和实践性有机结合,真正实现语文课程的综合性和实践性。

③多元化的教学方式

本课程充分利用实践教学活动,通过丰富多彩的课外实践教学活动,拓展中华优秀传统文化资源,填充课堂教学空白。将理论与实践紧密结合,固有知识与现实感官紧密结合,以此实现对传统文化的整合与再解释,强化学生文化感知,推动传统文化的现代化转向,实现传统文化的创造性转化。