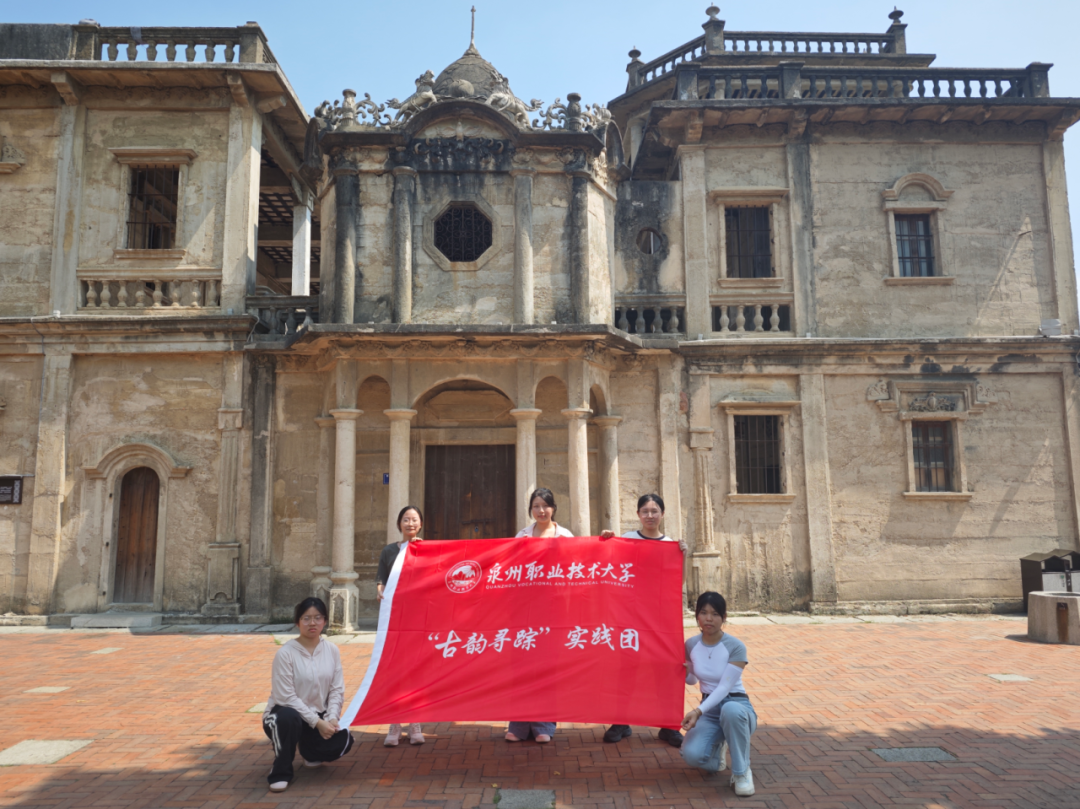

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,传承弘扬中华优秀传统文化,增强青年学子的文化自信与使命担当,一善书院“古韵寻踪”社会实践团以“记录闽南根脉,传承华侨精神”为宗旨,走进泉州梧林传统村落,将目光投向闽南文化与华侨文化现场,在行走观察与影像记录中践行“知行合一”,让青春力量融入文脉传承的时代浪潮。

百年侨村:闽南与华侨文化的活化石

踏入梧林,130余栋百年建筑静静铺展成一部立体史书——闽南红砖厝的燕尾脊划破天际,南洋番仔楼的拱券镶嵌着异域花砖,“出砖入石”的墙体在风雨中拼接出兼容并蓄的生存智慧。这座列入中国传统村落名录的侨村,每片瓦当都刻着“下南洋”的帆影,每扇木门都藏着“归故里”的乡愁,成为实践团触摸文化根脉的绝佳样本。

青砖路上:指尖划过的文化年轮

实践团的镜头对准了不远处,梧林“胸怀祖国楼”这座番仔楼的西洋浮雕,以细腻的纹路与周遭景致隔空对话,仿佛在诉说着过往的岁月。来到朝东楼前,成员们驻足凝视墙面南洋花砖上的椰树图案,叶片的纹路鲜活灵动,似承载着南洋的风情与记忆。此时,阳光恰好穿过建筑的拱券,在地面投下斑驳交错的光斑,光影流转间,宛如时光回溯,将当年华侨远渡重洋、习得海外技艺后,满怀热忱返乡兴建厝宅的场景悄然重现,让人深切感受到那份跨越山海的家国情怀。

文化肌理:从建筑符号到精神传承

侨批馆里泛黄的信纸的字迹,“寄银二十元,供弟求学”的寥寥数字,藏着华侨跨海谋生的艰辛;德鑨宅门楣“光前裕后”的题刻,与墙角“出砖入石”的拼砌工艺形成奇妙呼应——前者是华侨实业兴邦的誓言,后者是闽南人就地取材的生存哲学。榕树下老人们用闽南语哼唱南音,尾音的转调与古厝燕尾脊的弧度莫名契合;巷口小摊的土笋冻香气里,混着番仔楼廊柱上南洋檀香的余韵。这些鲜活场景,让“文化”从建筑标本变成可感可触的生活气息。

镜头叙事:让沉睡的故事醒过来

实地走访结束,成员们将这些碎片重新编织:镜头从红砖厝翘角缓缓摇至番仔楼花窗,侨批上的钢笔字迹渐变为门楣题刻的毛笔书法,《梧林忆侨心》宣传视频最终呈现的,不仅是建筑之美,更是“走出去”的勇气与“回得来”的牵挂。“我们不是简单记录建筑,而是打捞那些藏在砖瓦里的精神密码。” 团队负责人的话道出真谛。当实践团的身影消失在梧林暮色中,镜头留下的不仅是影像,更是一场青春与历史的对话,让闽南文化与华侨精神在新时代有了更鲜活的传声筒。

此次“古韵寻踪”社会实践团的梧林实践,既是一次对地域文化的深度勘探,也是青年学子以实践践行文化传承的生动注脚。从实地探访到影像创作,从文化解码到传播共鸣,团队用青春视角激活了沉睡的历史记忆,让闽南红砖厝的烟火气与华侨闯荡的奋斗史,跨越时空形成了温暖对话。接下来,实践团将整理此次采集的影像素材与文化笔记,开展系列主题分享活动,让更多人感受闽南文化与华侨精神的厚重底蕴,让这份跨越百年的文化记忆在代际传递中持续焕发新生。