当立秋的凉风吹进泉州这座千年海丝名城,教育学院“刺桐帆影,海丝守护”实践团的脚步,便循着历史的脉络,踏上了一场打捞文明星火的旅程。泉州,作为古代海上丝绸之路的重要起点,每一处地标都承载着厚重的海丝记忆,而实践团此次前行,正是为了攀寻散落在这片土地上的“四盏灯塔”。

从藏匿着永宁古城海丝文脉、见证岁月沧桑的泉州城隍庙,触摸“德昭灯塔”照亮的千年传承;到走进世贸海丝博物馆,凝视缀在海丝帆船上的“文溯灯塔”,感受文物背后跨越山海的文明对话;再登上姑嫂塔,在附于通塔之路的“望海灯塔”下,体会古人携手共进、守望归航的深情;最后抵达梅林码头,于靠在商贸往来旁的“通洋灯塔”边,重温昔日千帆竞渡、货通万国的繁华。这一路,实践团以青春之名,对话历史、守护文脉,让海丝航路上的文明星火在新时代重新闪耀。

“德昭灯塔”——藏在永宁古城的海丝文脉

在永宁古城深处,泉州城隍庙如“德昭灯塔”般矗立,刚进门的红木算盘泛着温润光泽,算珠纹路里还藏着海丝贸易的旧影。“刺桐帆影,海丝守护” 实践团成员在此驻足:访谈当地长者时,老人指着算盘说,古时商船出海前,商号会来此拨弄算珠,既算货物盈亏,也借城隍 “德泽安澜” 的信仰求平安,这算盘曾是船员与家乡的隐性联结;向游客发放问卷后发现,近七成受访者留意过这具算盘,却鲜少有人知道它与海丝商贸的渊源。这座古刹早已超越祈福场所,算盘与碑刻、香火一道,成了镌刻永宁海丝记忆的活态遗产。

“文溯灯塔”——缀在海丝帆船的点睛之笔

世贸海上丝绸之路博物馆,以金属为骨、光影为魂,复刻着古航标“昼指方向、夜引归帆”的使命,却又以现代设计语言,将千年海丝的商贸繁华与文化交融凝于一体。塔身镌刻的商船、罗盘、瓷器纹样,似在低语昔日帆影连天的壮阔;灯光亮起时,光束穿透展厅,宛若古港夜色里指引航船的星火,既唤醒着人们对海丝商船劈波斩浪的记忆,更成为连接过去与未来、东方与西方的文明符号,让观众在凝望中触摸海丝文化的深厚脉络。

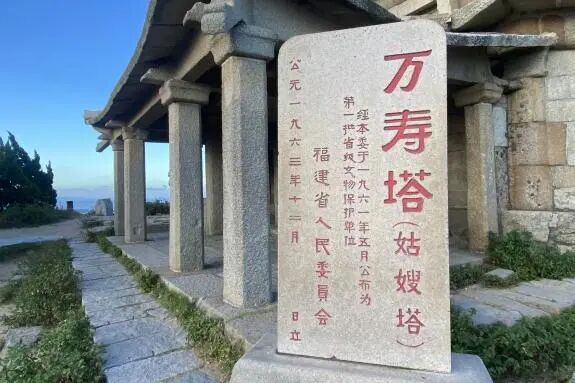

“望海灯塔”——附在通塔之路的携手共进

立于泉州湾畔的姑嫂塔,是实践团探访海丝文化时触摸到的鲜活坐标。这座以花岗岩垒筑的古塔,塔身斑驳纹路间,藏着千年海丝的商贸与温情——古时它是商船归航的航标,塔下曾挤满盼亲人平安的乡人,也见证过中外商旅在此汇聚、互通有无的繁华。实践团拾级而上,指尖抚过塔壁留存的航海印记,耳畔似响起古港的船笛与市井的喧嚣。站在塔顶眺望,海风裹挟着历史的气息,更深加刻地读懂:姑嫂塔不仅是守望的象征,更是海丝路上文明互鉴、商旅相融的生动见证。

“通洋灯塔”——靠在商贸往来的温柔港湾

临海而建的梅林码头,是实践团追寻海丝踪迹时驻足的重要站点。码头石阶被千年潮汐打磨得温润,岸边留存的古船坞遗址,依稀可见昔日工匠打造海船、装卸货物的繁忙景象——这里曾是商船扬帆的起点,满载瓷器、丝绸的航船从这里驶出,也迎回载着香料、琉璃的异域商船。实践团成员俯身触摸码头石壁,听海浪拍打堤岸的声响,仿佛与古海丝商旅的脚步声重叠。他们凝视着远方海平面,深切感知到这座码头不仅是地理坐标,更是海丝文化中“通海达洋、互利交融”精神的鲜活载体。

“刺桐帆影,海丝守护”实践团的海丝探寻之旅,既打捞起四盏“灯塔”的文明星火,更以行动践行守护使命。实践团成员访谈长者挖历史、发问卷研认知,用脚步丈量地标,以文字影像记录遗存。未来,实践团将整理调研成果,借校园宣讲、文创设计等,让千年海丝故事触达更多人,以青春力量延续文脉,让海丝文明在新时代持续闪耀。