探秘“红色粮仓”的故事

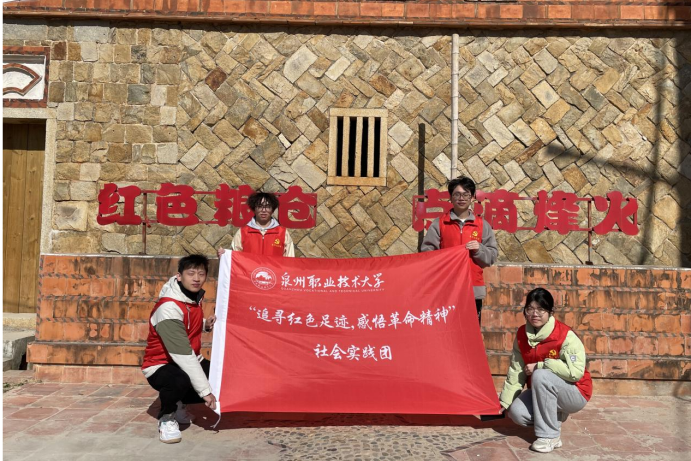

习近平总书记曾深刻指出:“历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂。”怀着对历史的敬畏之心,双馨书院“追寻红色足迹,感悟革命精神”社会实践团踏上了探寻红色革命老村的征程,走进“红色粮仓”——亭顶村。

(实践团成员在红色粮仓的合照)

相传,亭顶村在元代以前叫牛皮岭(也称厚皮岭)。村落原处于十三省大路偏南边,建有路亭,是人们遮蔽风雨乘凉歇阴的好去处,习惯叫亭顶,村名由此而来。这里地处高丘,古树掩映,如果是路途不熟悉的人,难以觅寻到这个偏僻村落。不过,随着村中“红色粮仓”逐渐被外界了解,许多人慕名而来。

(实践团成员与当地居民了解革命历史)

当实践团成员抵达亭顶村时,首先映入眼帘的是村中散布的红色主题微景观,这些独具匠心的景点成为村里最具特色的文化符号。村民热情地接待了实践团,而曾火炎老人就早早在“红色粮仓”处等候,为实践团讲述历史。老人回忆到,在解放战争时期,内坑镇后山村是中共泉州中心县委机关所在地。亭顶村与后山相隔仅四五百米,两地的联系密切且隐蔽,成为地下粮食供应站的理想地点。

(实践团成员听讲解员讲述“红色粮仓”的故事)

同时实践团了解到“红色粮仓”的前身是“升(昇)文私塾”。多名中共地下党员以教师身份为掩护在此开展工作,该私塾便作为中共地下斗争的联络点,宣传党的方针政策。而后,在他们的影响下,亭顶村多人加入共产党。1947年,亭顶村正式成为了共产党的地下粮食供应站。

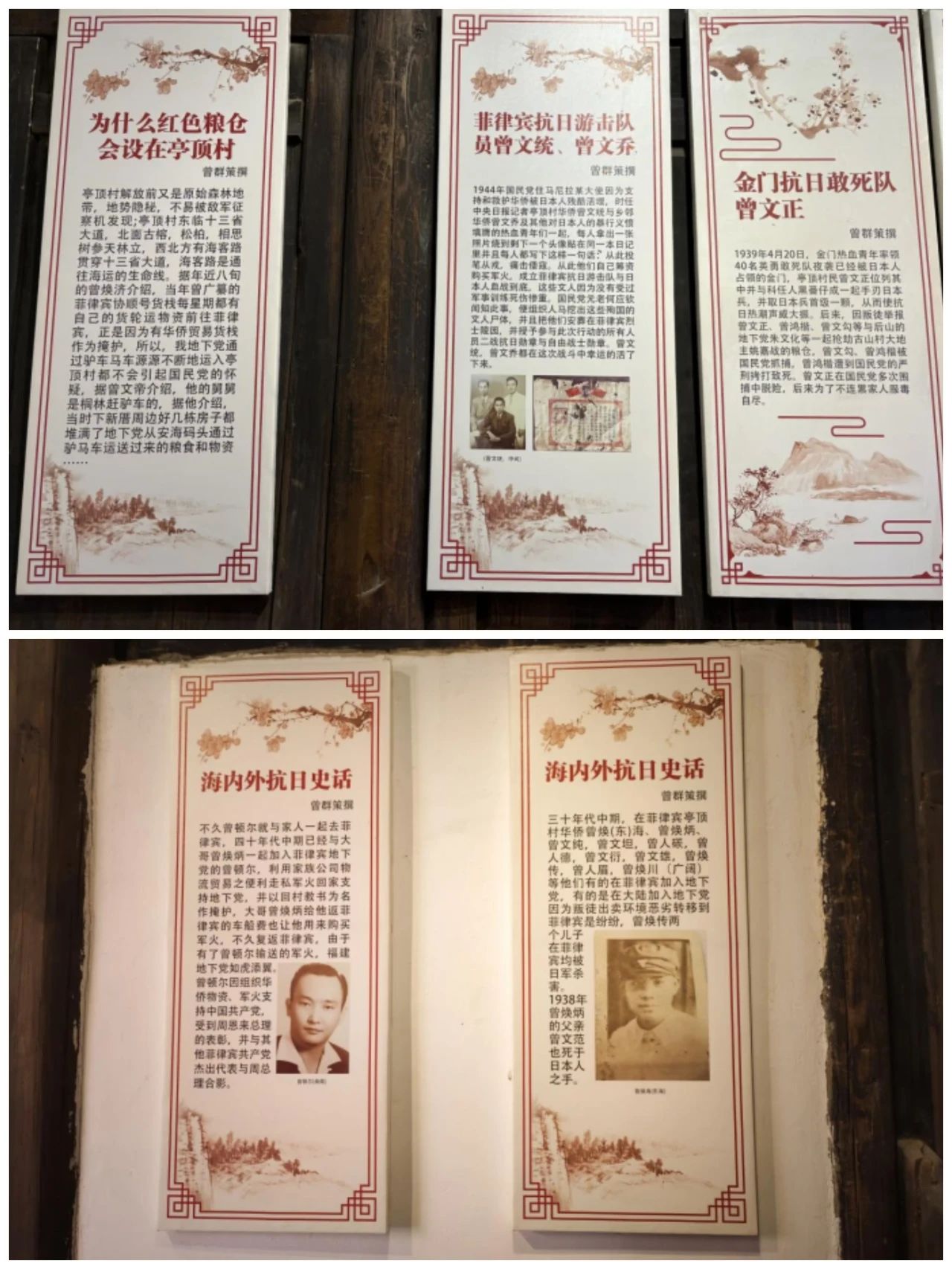

(为亭顶村“红色粮仓”内部照片)

“红色粮仓”,宛如一颗璀璨的明珠,镶嵌在亭顶村这片充满革命历史的土地上。它不仅仅是一座建筑,更是那段波澜壮阔历史的生动见证,承载着革命先辈们不屈不挠的奋斗精神与海外华侨深厚的爱国情怀。通过这次深入的社会实践活动,实践团的成员们对亭顶村的革命历史有了更为深刻的理解,并在实际行动中积极传承和弘扬了这份珍贵的红色精神。

(实践团成员在“红色粮仓”做登记)

实践团成员们深知,探寻红色革命老村的意义不仅在于回顾历史,更在于传承和发扬革命精神。他们将“红色粮仓”的故事和精神记录下来,并通过各种渠道传播给更多的人。他们希望通过自己的努力,让更多的人了解亭顶村的革命历史,感受到革命先辈们的奋斗精神。